2020.06.15

ロマノ・ヴルピッタ『ムッソリーニ 一イタリア人の物語』(筑摩書房 ちくま学芸文 庫、2017年刊)

イタリアという国やイタリア人に興味を持ち、その歴史を調べようとすれば、必ずムッソリーニという壁に突き当たる。

ムッソリーニと聞いただけで読みたくなくなる向きが少なくないかもしれないが、イタリアに関心のある人なら、ムッソリーニを彼が生きた時代背景の中で知ることは必要だと思う。

ファシズムの創始者であり、ドイツ・ナチズムのヒトラーと同じように、国民を先の第2次世界大戦に駆り立てた指導者として、大抵はマイナスに評価されてきた。美術や音楽など世界に冠たる芸術の国で、ムッソリーニは目立った人種差別はなかったとはいえ、ヒトラーと同じ破壊主義者として見なされてきた。

ただ、多くのイタリア人はムッソリーニに対し、祖国を古代ローマ以来の一流国家に再び戻してくれる政治指導者として大きな期待を寄せていたことも否定できない事実だ。20年余りの長い間、イタリアで政権を握っていたのは、まさに当時のイタリア人から評価されてきた証左だ。そういうムッソリーニをどのように評価したらよいのか。

著者は言う。

「ムッソリーニの神話には、国民としてのイタリア人のコンプレックスが見え隠れする。ローマ帝国の崩壊以来、統一国家を持った経験がないにもかかわらず、不思議にも民族の意識を形成してきた彼らの深層心理に、帝国の末裔という自負による優越感と、二流民族であるという自虐的自己認識による劣等感とが共存している。イタリア人の心理はこの二つの極の間を彷徨っている」

ムッソリーニの生涯は、まさにこのイタリア人が持つ「心理の二重性」を写す鏡ではないかと。

「ムッソリーニも、自分をイタリア国民の代表者として自任していた」。また、彼は生前、こう言ったという。「私はファシズムを創造したのではなく、イタリア人の深層から引き出しただけである」。さらに、「イタリア人に殺されるのが自分の運命である」とも。

こうしたイタリア人のアンビバレントな二重心理を体現した「一人のイタリア人の物語」(La storia diun italiano)として、ムッソリーニの生涯を描いたのが本書だ。シンパシーは送るが、決してムッソリーニ礼賛の本ではない。むしろ、冷静な筆致で、一人のイタリア人としての陰影ある人生を照射する。

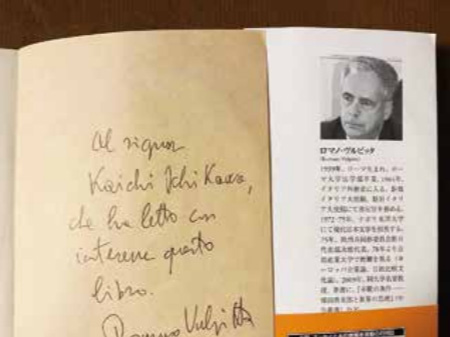

驚くのは、イタリア人の著者が文庫にして400ページを超すこの大部の本を日本語で書き上げたことである。ローマに生まれた著者ヴルビッタ氏は10代から日本語を独学で学び、長じてイタリア外務省に入り、駐日大使館などに勤務する外交官として活躍。欧州共同体委員会駐日代表部次席代表も歴任し、ナポリ東洋大学では現代日本文学を教え、その後、京都産業大学教授を長く務めた。現代日本の保守思想家だった保田與重郎に関する著書もある日本専門家だ。

日本にはヒトラーに関する本はこれまで多数出版されてきたが、ムッソリーニの本は不思議と少ない。そのためか、教養ある日本人でもムッソリーニのことを知らなすぎるとの思いから、本書を執筆したという。

元々、2000年に中央公論新社から中公叢書として刊行されたが、その17年後に「ぜひ残したい」との筑摩書房の編集者の熱意により、文庫として生まれ変わった。

私は文庫になった今から3年前に初めて同書の存在を知り、引き込まれるように一気に読んだ。本屋で目にした時、最初、イタリア人が書いた本を日本語に訳したいわゆる翻訳本かと思ったが、さにあらず。とにかく読みやすく、ホントにイタリア人が書いたものかと疑うほどだった。

本人は歴史家ではないからと謙遜するが、内容も深い。

まず序章で、ムッソリーニが社会主義者から政治家人生を出発し、マルクス思想や哲学・文学にも造詣が深く、ベルルスコーニやレンツィら母国イタリアの最近の首相経験者だけでなく、チャーチルやルーズベルト、レーニン、ガンジーなど同時代の世界の政治家、さらにはエジソンやフロイト、ゴーリキー、ストラヴィンスキーら文化人もムッソリーニの政治家としての業績を「ヨーロッパ最大の人物」(エジソン)などと高く評価していたことを紹介。その上で生い立ちからの人生を数々の興味深いエピソードで詳細に語っていく。

並外れた性的衝動からくる数え切れないくらいの女性遍歴などプライベートな面もかなりの紙数を割いて紹介されて面白いが、1929年のイタリア国家とローマ教皇庁との和解協約を締結、カトリック教会を「国の宗教」として認めることでイタリア国家と教会との対立が解消し、リソルジメント(祖国統一)が終結するなど今に繋がる体制を築き上げたことにも注目する。

民衆文化省を設立するなど、文化政策にも力を入れた。オペラ作曲家のプッチーニや、当時、スカラ座の監督だったトスカニーニとも親交を結んでいたことも初めて知った。

トスカニーニは当初、ムッソリーニの社会革命の考えに共鳴し、1919年の総選挙時には自らファシスト運動の候補者として出馬し、巨額の献金もしたというエピソードはなかなか興味深い。

トスカニーニはその後もファシスト党のローマ進軍の後も同党に近い知識人とされたが、アメリカ移住以降、トスカニーニの言動が原因で両者の関係は次第に悪化。最後はトスカニーニがアメリカ軍のための募金公演を何回も開催したことがムッソリーニの激怒を買ってしまう。

1926年に、交友のあったプッチーニの遺作となったオペラ「トゥーランドット」がスカラ座でトスカニーニ指揮で世界初演された時、オペラが好きだったムッソリーニは是非とも出席したかったが、トスカニーニが国歌と党歌の演奏を拒否するため、諦めざるを得なかったというエピソードも面白い。

このほか、同じ郷里出身の妻ラケーレはあまり教養がなく、後年は冷えた関係にあったが、「妻と牛とは郷里で求めよ」というイタリアの格言通りに女性遍歴は続いたものの一生彼女への誠実さを守ったとか、1920年に実現したローマから東京への初飛行では当初、編集長を務めた党機関紙「ポポロ・リタリア」の特派員として参加するつもりだったという細かな話も新鮮だった。

また、1940年の五輪開催地について地元ローマ開催を諦め、東京に譲ったのは彼の親日感情からのものだが、それは日本を同じファシズムの普遍的価値観を持つ国とみなし、非ヨーロッパ文化圏でもファシズムを新たな文明として位置付けたいとの意図もあったのではないかと推察しているのも、なるほどと首肯ける。

私は2年前のイタリア・ボローニャ留学時、親しくなったイタリア人との雑談の中で、ムッソリーニに対する見方を聞いたことがある。街中でサラミ屋を経営する人の良さそうな70代後半の男性は墓がある故郷のプレダッピオに行ったらどうかと勧めてくれたが、ボローニャ大学で日本語を学び、市の観光案内所に勤める20代の男性は「ジャーナリストとして訪れることはいいと思うが、あまり勧められない」とネガティブな答えだった。

現在のイタリアでは国民世論としては新右翼の台頭を懸念し、ムッソリーニをめぐっては否定的にみる向きが少なくないようだ。そうした中、2年前のボローニャ滞在後にシチリアの州都カターニアを訪れた時、ドゥオーモ近くにある多くの土産物屋にムッソリーニのプロンズ像の置き物が所狭しと多く並んでいたのには驚いたものだ。

結局、プレダッピオには行きそびれてしまったが、今度機会があれば、ぜひ訪れたいと思っている。

(2017年9月29日)

(2018年10月)

統括研究主幹 市川 嘉一 (2020.6.15記)