2020.05.23

塚本哲也『エリザベート〜ハプスブルク家最後の皇女』(文藝春秋、1992年刊)

私の知的興味や仕事の上で大きな影響を受けた先達のジャーナリストが2人いる。2人とも他社出身の新聞記者で、新聞記者の枠を

超えたスケールの大きなジャーナリスト作家だった方だ。

その1人が毎日新聞出身の塚本哲也さん(1929年〜2016年)だ。

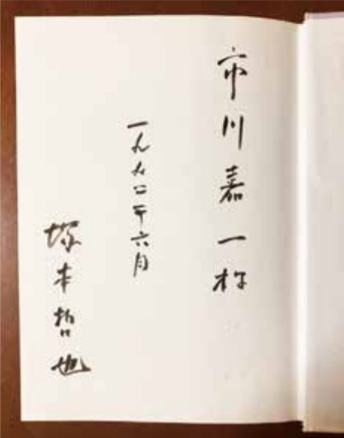

塚本さんとの出会いは、ドイツ語でミッテル・オイローパと呼ぶ中欧などヨーロッパの歴史や、ウィーンはじめドイツ語圏の都市に開眼する大きなきっかけになった。塚本さんとは2016年に亡くなるまでの4半世紀、公私ともにお付き合いさせて頂いた。亡くなってから間もなく、新聞に追想録も書いた。

今から28年前、富山支局から東京本社に戻ってからしばらくした1992年4月、名著『エリザベート』の刊行直後、確か、新聞に新刊案内の広告が載り、面白そうな本だなと手にとったのがそもそもの始まりだった。

この本は、ハプスブルク家最後の皇女エリザベートの80年に及ぶ波乱の生涯を軸に激動の中欧現代史を叙情豊かに描いた大河ロマンだ。ヒトラーやスターリン、チェコ共和国最初の大統領で哲人政治家マサリックなど彼女をめぐる多彩な人間模様を絡める一方で、時々、後年特派員としてウィーンなど中欧に暮らした筆者のモノローグも効果的に入るなど、まさにグイグイ読者を引っ張る読ませる内容だった。その後、類書が出版されるなど、書籍や観光など広範なハプスブルク・ブームに火をつけた。

この本で恥ずかしながら初めて、長くヨーロッパを支配したハプスブルク家の歴史を知っただけでなく、中欧という地域の持つ深さや面白さも知ることができた。

ちなみに、私は小さい頃から水滸伝など群像劇が大好きで、今思うとエリザベートもそうした部類の本だ。

2段組み、400ページを超す大著だが、一気に読み終え、すぐに本人に会いに行き、本刊行後3カ月後に新聞に書評を書いた。当時、私は日経新聞で経済教室面などを担当する経済解説部のヒラ記者。

面白い本だと訴えても、わずか25行と決まっている短評しか書かせてくれなかった。

果たして、この本は値段も2500円と当時でも高かったが、よく読まれ、翌年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞し、後にロングセラーになった。ほら、見たことかと内心思ったものだ。少し自慢になるが、新聞・雑誌合わせて書評が出たのは私のが最初だったと思う。

この本をきっかけにハプスブルク史、中欧史、ドイツ史と関心が広がり、さらにウィーンなどドイツ語圏の都市の魅力にハマるようになった。

すでにウィーンには2年前の新婚旅行で初めて訪れていたが、エリザベートの本を読んでからは矢も盾もいられずに翌年、まだ2歳だった長男を連れて家族3人でウィーン・ベルリン旅行に出かけた。

ウィーンには19世紀後半の城壁取り壊しによるリンクシュトラーセ建設など都市改造の跡を辿り、ベルリンでは当時、中公新書から出たばかりの三宅悟氏の好著『私のベルリン巡り〜権力者どもの夢の跡』を片手に、高級ショッピング街にある名門ホテル、ケンピンスキーに宿泊しながら、ウンター・デン・リンデンやヒトラー時代の建物などを見に歩き回り、ポツダムまで1日リムジンを雇い、フリードリヒ大王のサンスーシ宮殿にまで足を伸ばした。

さらに、旅行に出発する前に刊行されたばかりの林忠行氏の『中欧の分裂と統合〜マサリクとチェコスロヴァキア建国」(中公新書)に刺激を受けて、マサリックの生家を訪れたいと強く思い、ウィーンからホテルのコンセルジュにポーランド人のハイヤーを呼んでもらい、生家があるオーストリアとの国境に近いチェコのまち、ホドニンまで行った。あの時の情熱が今では懐かしい。

話を戻すと、塚本さんとはその後、編集者として日経新聞経済教室面に独仏協調50年に関する論説を執筆してもらったり、文化欄のコラム「交遊抄」を書いてもらったり、社会面の消息欄を書いたりと何かにつけて仕事上のお付き合いを続けさせてもらった。

また、プライベートでもご自宅で上品でしかも親しみやすい奥様(ピアニストだったルリ子さん)の手料理を味わいながらお酒を楽しむなど良くしてもらった。塚本さんとルリ子さんとは本当に仲の良い友だちのような関係で、塚本さんはルリ子さんから「てっちゃん」と呼ばれていた。

晩年は最愛の夫人に先立たれ、自らも脳出血で右半身麻痺に苦しんだ。まだ、奥様と一緒に郷里群馬・榛名の老人ホームで療養していた時にリハビリを兼ねてパソコンを習い、執筆活動を再開。奥様が亡くなった直後にマリー・ルイーゼを、さらにメッテルニヒをそれぞれ主人公とする中欧近代史のノンフィクション2作品も世に出した。

昔から、メッテルニヒは必ず出すと言っていたから、とうとう宿願かなったなと、こちらもうれしくなったものだが、驚いたのはさらにその後、塚本さんが亡くなる前年に新たな大著を出されたことだ。

元国立がんセンター総長だった義父夫婦と塚本さん夫婦(塚本さんは婿さんで、旧姓は木村)一家4人(お子さんはいなかった)の歩みを通して、昭和・平成の時代を綴った上下2冊、やはりこれも2段組み、計1000ページ超の長編を自費出版したのだ。

生きた時代にも恵まれたのだろうが、ジャーナリストとしてのキャリアを充分生かした稀有な物語作家だったと思う。

統括研究主幹 市川 嘉一 (2020.5.23記)