2025.05.08

公共交通インフラはもう必要ないのか ――遅れている「持続可能な移動」、イタリアに学ぶ「国が前に出ること」

The Public-transport Infrastructure for Sustainable Mobility ――A Turning Point, When the Nation Should Step Forward: Learning from Italy as “Slow indicator”

3 / 7ページ

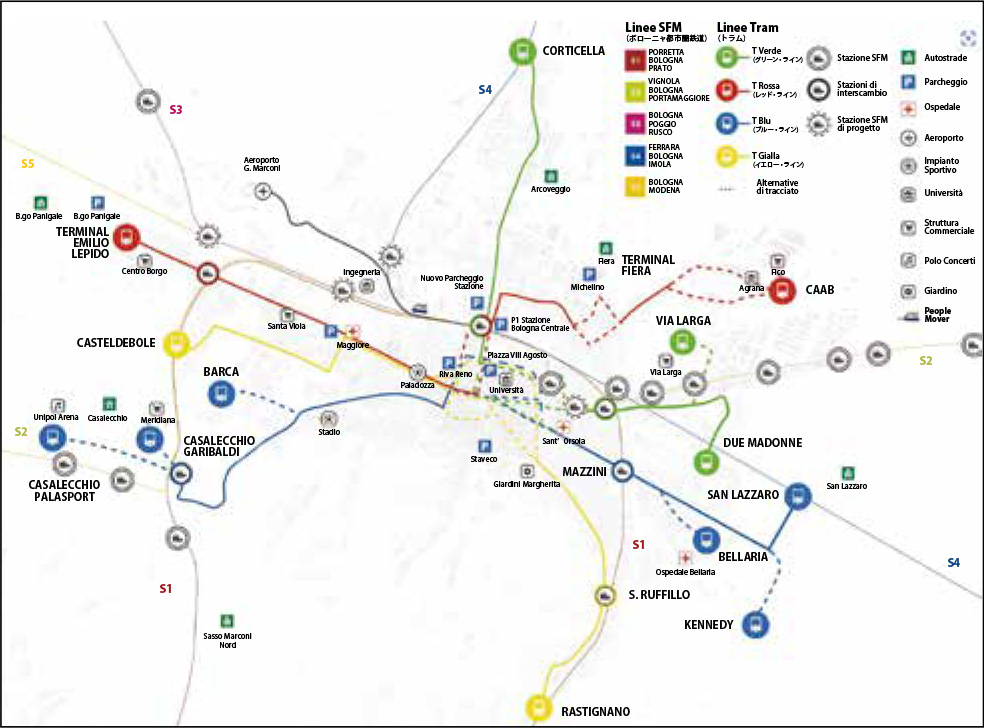

■ボローニャは悲願実現へ4路線、計57kmの大規模トラム路線網を計画

国やEUの強力な財政支援を最も受け、新規トラム路線を計画するイタリアの都市の中でも野心的な計画を打ち出したのが、イタリア中央部に位置するエミーリア・ロマーニャ州の州都であるボローニャ市(人口約39万人)である。

世界最古の歴史を持つボローニャ大学を持つ同市は、イタリア語でCentro Storicoと呼ばれる歴史的都心地区を中心部に多く抱える欧州でも有数の都市でもある。1970年代以降、世界の都市に先駆けて古い建築物単体の保存ではなく歴史的都心地区全体の保存を通した都市再生の取り組みで知られる。ただ、一方でマイカーの増大などクルマ中心の都市構造になってしまい、街なかを市民らがゆっくり歩けるまちづくりが大きな課題になってきた。

これまで、中心部におけるクルマを補完するモビリティとして、約60年前までボローニャのまちを走っていたトラム4)の復活やミニ地下鉄建設などを目指す動きはあったが、最終的に同市は2018年11月に「持続可能な移動に関する都市計画」(PUMS:Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Bologna)を採択した5)。この中でトラムを持続可能な移動を実現するための有力な手立てであるとともに、沿線価値など都市のクォリティーを高めるものと定義づけたうえで、2030年までに4路線、計57kmの大規模な路線網を構築する方針を打ち出した。車道を削減することで専用路線をつくるほか、街なかの2㎞区間は景観保全のため空中には架線は張らず、地表面から集電するシステムを導入する。

1号路線は「レッド・ライン」(Linea Rossa)と呼ばれ、市西部地域と北東部地域のボローニャ大学農学部・見本市会場を結ぶ16.5km。路線の大半は専用軌道で、沿線にはイタリア鉄道(FS)のボローニャ中央駅と接続する電停も置かれる。

ボローニャの東西地域をつなぐ基幹軸とも言えるルートで、沿線には市西部のマッジョーレ病院や、ボローニャのシンボル拠点であるマッジョーレ広場近くの商店街のウーゴ・バッシ通り、マッジョーレ広場とボローニャ中央駅を結ぶ最大の目抜き通りであるインディペンデンツァ通り、見本市地区などボローニャの重要な施設や通りなどがある。

建設費は5億900万ユーロ(1ユーロ=160円換算で約810億円)。このうち78.4%に当たる3億990万ユーロがEUの復興基金からの補助金(「再興・回復のための国家計画」、PNRR=PianoNationale di Ripresa e Resilienza)で、残り(21.6%、1億1,000万ユーロ)は国の補助金だった。ボローニャ市の負担はゼロである。

EUの補助金任せの印象を受けるが、ボローニャ市でトラム建設事業を指揮するクレート・カルリーニ公共事業・緑・モビリティ部長は「2018年に国が計画を策定した時は国が建設費の全額を支出する予定だったが、その後のコロナ禍発生によりEUが補助金を出すことになったため、国の補助金は少なくなっただけだ。国の計画がなければ、トラムは建設できなかっただろう」と説明。「国の計画は非常に革新的な内容だった。カネ(補助金)の問題ではなく、新たな公共交通インフラ整備への支援に力を入れたことだ」と強調した6)。

レッド・ラインは2023年4月に着工した。EUによる補助金交付の条件として着工から3年後の2026年末の開業を目指している。

4~5分ヘッドという高頻度間隔で運行、全路線区間の所要時間は52分を見込んでいる。全長32~42mの長大編成の超低床型連接車両(収容能力220~290人)を調達。先述のように歴史的都心地区では架線レスのバッテリー充電により走る。デザイン・建設工事の入札を実施、車両はスペインのメーカー、CAF社が将来を含め計60編成を納入することで契約を結んだ。最近(2025年3月)、現地を取材したが、2026年12月の開業に向けて、工事は急ピッチで進んでいた。開業当初、平日1日当たり8万人の利用を見込んでいる。

2番目以降の路線ルートも決まっている。2番目の路線は市北部地域と市中心部を結ぶ「グリーン・ ライン」(Linea Verde)。路線距離は7.4㎞(このうち、中央駅からマッジョーレ広場前までのインディ ペンデンツァ通りの1.5kmはレッド・ラインと併用)を予定している。建設費は2億2,200万ユーロで、 全額がEUの補助金(PNRR)である(国は別個、資材価格の上昇に対する補てん措置として5,000 万ユーロを補助する)。

3番目の路線は「ブルー・ライン」(Linea Blu)の名称で南西部地域と南東部地域をつなぎ、最後の4番目は「イエロー・ライン」(Linea Gialla)として西部地域と南部地域を結ぶ路線で、両路線とも街なかを通る。ブルー・ラインは2025年5月までに国に対し建設事業の補助金を申請。イエロー・ラインはボローニャの代表的な観光スポットでもある2つの斜塔の前を走る。

4路線とも市の東西を結ぶ主要な幹線バス路線を考慮して決められた。4路線の利用客数は開業後当 初は1日当たり10万人を見込み、将来は30万人、ボローニャ市内の公共交通の利用客数の21%を占めると予測されている。ボローニャ市はこれまでにも幾度となくトラムの導入計画を打ち出してきたが、その都度挫折してきた。今回、国やEUが建設費の財源のすべてを調達したことで、やっと悲願がかなったと言える。逆に言えば、国などの強力な財政支援がなければ、ボローニャのトラム復活は実現できなかっただろう。

議員代表としてボローニャ市の交通政策部門を指揮するミケーレ・カンパニエロ交通大臣(評議員)は国やEUの財政的な後押しの重要性を認めたうえで、トラム建設を推進している理由についてこう話した7)。

「一番大きいのは政治的意思だ。ひと昔の政治家は選挙に勝つためにトラムの建設計画を掲げたが、我々の世代の政治家は違う。自分たちの子供たちが将来、ボローニャで生活しやすくなるためには何を残してあげればよいか考えた時、やはりトラムの時代が来るだろうということで、トラム建設を決めた。(トラムの専用空間をつくるための車道削減による)クルマの利用抑制には市民の抵抗もあるが、運行が軌道に乗り、生活の質が上がってくれば、市民の見方は変わってくるはずだ。今は抵抗があっても、信じてやっていくしかない」。

4) ボローニャのトラムは1880年に開業し、1963年11月3日を最後に運行が終了した。

5) PUMSはボローニャ市を含めたボローニャ都市圏を対象にした統合的な都市交通計画。EUの執行機関である欧州委員会が加盟国の都市に対し、住民のアクセスビリティと生活の質を重視した持続可能な都市交通計画として策定を促す指針であるSUMP(Sustainable Urban Mobility Plan) に基づき、トラムの導入と一体になった形で、街なかの歩行者専用ゾーン導入、駐車場の地下化、新規の公園・緑地整備、パーク&ライド、バスや自転車との乗り継拠点、鉄道駅との結節拠点の各整備など広範囲な都市交通計画を盛り込んでいる。

6) 2025年3月6日にインタビュー取材。

7) 2025年3月6日にインタビュー取材。